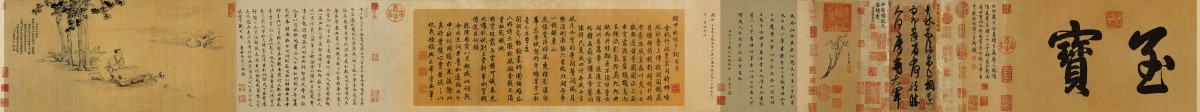

王獻(xiàn)之(344年-386年),字子敬,小名官奴,漢族,祖籍瑯玡臨沂(今山東臨沂),生于會(huì)稽山陰(今浙江紹興)。東晉著名書(shū)法家、詩(shī)人、畫(huà)家,為書(shū)圣王羲之第七子、晉簡(jiǎn)文帝司馬昱之婿。官至中書(shū)令,為與族弟王珉?yún)^(qū)分,人稱(chēng)“大令”,與其父王羲之并稱(chēng)為“二王”。與張芝、鐘繇、王羲之并稱(chēng)“書(shū)中四賢”。

《中秋帖》又名《十二月帖》,傳為王獻(xiàn)之所書(shū),與王羲之的《快雪時(shí)晴帖》,王珣的《伯遠(yuǎn)帖》合稱(chēng)“三?!?,縱27cm,橫11.9cm,現(xiàn)藏故宮博物院。帖用竹料紙書(shū)寫(xiě),這種紙東晉時(shí)尚制造不出,約到北宋時(shí)方出現(xiàn)。從行筆中可知,所用毛筆是柔軟的無(wú)心筆,而晉朝使用的是有心硬筆,吸水性較差,筆的提、按、轉(zhuǎn)折往往不能靈活自如,常出賊毫,如此帖那種豐潤(rùn)圓熟、線條連貫、行氣貫通、瀟灑飄逸的效果是寫(xiě)不出來(lái)的。帖用竹料紙書(shū)寫(xiě),這種紙東晉時(shí)尚制造不出,約到北宋時(shí)方出現(xiàn)。從行筆中可知,所用毛筆是柔軟的無(wú)心筆,而晉朝使用的是有心硬筆,吸水性較差,筆的提、按、轉(zhuǎn)折往往不能靈活自如,常出賊毫,如此帖那種豐潤(rùn)圓熟、線條連貫、行氣貫通、瀟灑飄逸的效果是寫(xiě)不出來(lái)的。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的王獻(xiàn)之中秋帖手卷(全卷)公版圖片下載,原創(chuàng)作者是王獻(xiàn)之,由設(shè)計(jì)師lynn之上傳,作品分類(lèi)為其他設(shè)計(jì)下的美術(shù)繪畫(huà),像素尺寸37495×3189(PX),分辨率為300DPI,格式為T(mén)IF,源文件總共458.15 MB,建議使用圖片查看器軟件打開(kāi)。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)晉設(shè)計(jì)模板,紙本設(shè)計(jì)素材,王獻(xiàn)之背景模板,傳世名帖源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫(kù),所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶(hù)所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬(wàn)元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 常見(jiàn)問(wèn)題

- 上傳問(wèn)題

- 購(gòu)買(mǎi)問(wèn)題

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(xún)(業(yè)務(wù)咨詢(xún))

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問(wèn):姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照