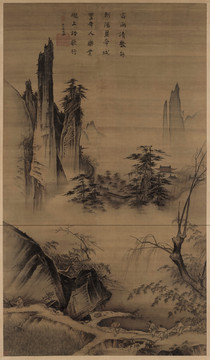

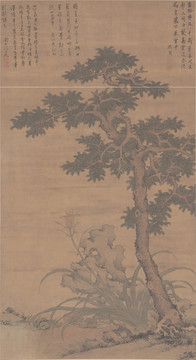

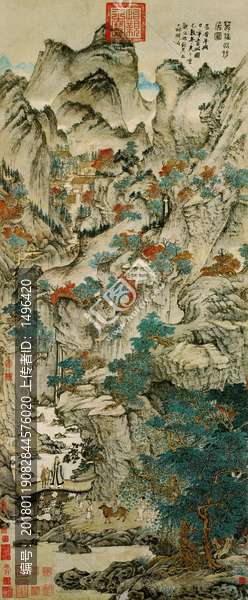

王蒙(1308-1385),元畫家。字叔明,號香光居士,吳興(今浙江湖州)人。外祖父趙孟頫、外祖母管道升、舅父趙雍、表弟趙彥徵都是元代著名畫家。王蒙的山水畫受到趙孟頫的直接影響,后來進(jìn)而師法王維、董源、巨然等人,綜合出新風(fēng)格。元末官理問,棄官后隱居臨平(今浙江余杭臨平鎮(zhèn))黃鶴山,自號黃鶴山樵。明初王蒙出任泰安(今屬山東)知州,因胡維庸案牽累,死于獄中。

王蒙能詩文,工書法。尤擅畫山水,得外祖趙孟頫法,以董源、巨然為宗而自成面目。寫景稠密,布局多重山復(fù)水,善用解索皴和渴墨苔點,表現(xiàn)林巒郁茂蒼茫的氣氛。山水之外,兼能人物。所作對明、清山水畫影響甚大,僅次于黃公望,后人將其與黃公望、吳鎮(zhèn)、倪瓚合稱為元四家。

董其昌曾在他的作品中題詞:王侯筆力能扛鼎,五百年來無此君。傳世的代表作《青卞隱居圖》、《春山讀書圖》,上海博物館藏;《葛稚川移居圖》,北京故宮博物院藏;《秋山草堂圖》,臺北故宮博物院藏。

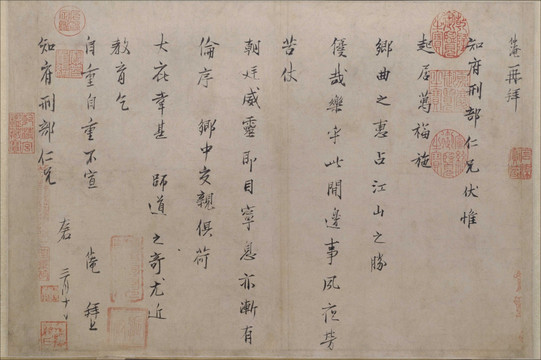

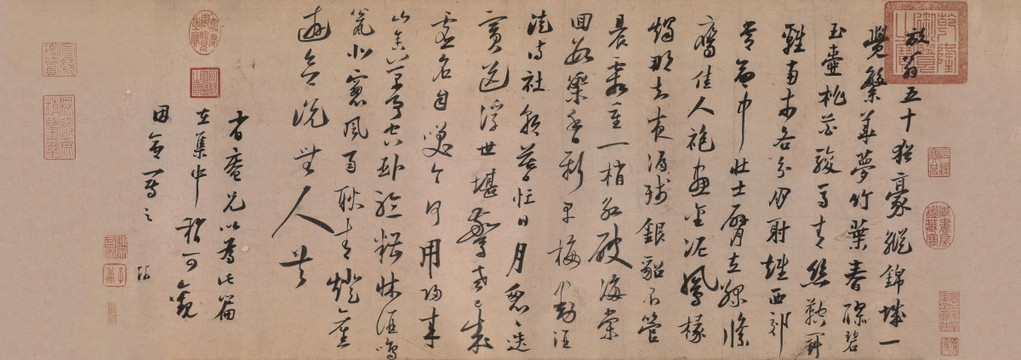

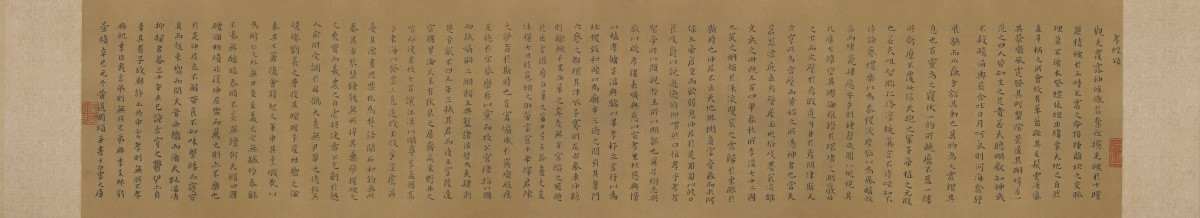

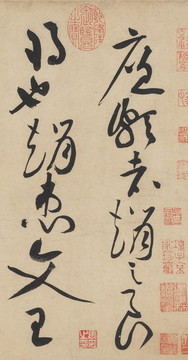

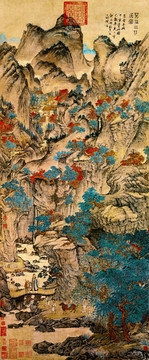

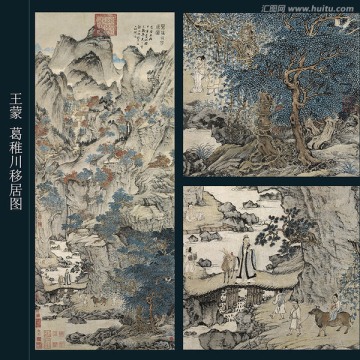

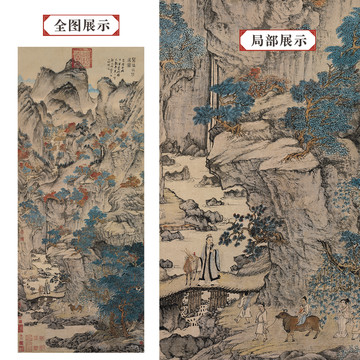

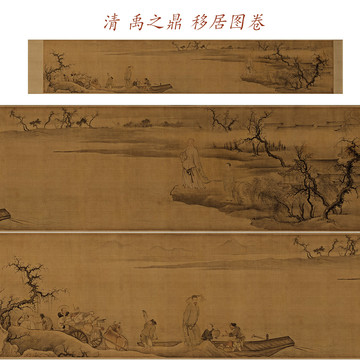

此圖畫葛洪攜子侄徙家于羅浮山煉丹的故事

葛稚川移居圖

葛稚川移居圖

。畫卷取全景式構(gòu)圖,但又不像宋畫那樣突出一主峰,而是強(qiáng)調(diào)眾多山形所造成的一種整體氣勢和氣氛。除畫面左角空出一小塊水面外,其余各處都布滿了山石樹木,使景致顯得格外豐茂華滋,是王蒙典型的重山疊嶂式。然而此圖又與他大部分作品風(fēng)貌相異,如樹葉全用雙鉤填色,樹干精勾細(xì)描,樹形復(fù)雜多變,設(shè)色五彩斑斕,不同于他慣用的寫意或兼工帶寫。山石用小筆細(xì)寫,并用墨、青、赭等色反復(fù)渲染,墨彩相彰,畫斷崖用斧劈、刮鐵、折帶諸皴法,與他常用的披麻皴與解索皴迥異。畫中人物的描法簡潔中見精工,造型頭大身小,古拙可愛。全畫中左下方溪水最亮,烘托了葛稚川的形象。畫面山巖重重,樹木茂密,加上回環(huán)的流泉,曲折的山徑,造成一個幽深寧靜、遠(yuǎn)離塵世的境地,反映了當(dāng)時士人對于隱居的希求。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的王蒙葛稚川移居圖公版圖片下載,原創(chuàng)作者是 王蒙,由設(shè)計師觀堂文化上傳,作品分類為其他設(shè)計下的美術(shù)繪畫,像素尺寸5659×13681(PX),分辨率為250DPI,格式為TIF,源文件總共275.12 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對傳世名畫設(shè)計模板,國畫設(shè)計素材,中國傳世名畫背景模板,水墨畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照