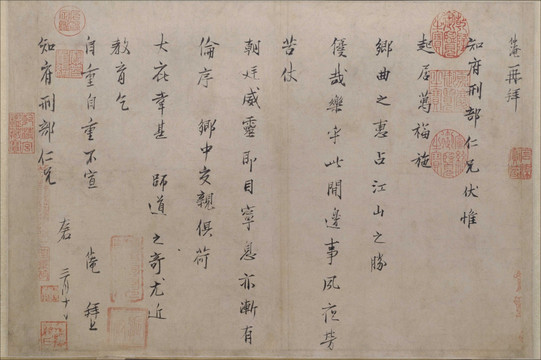

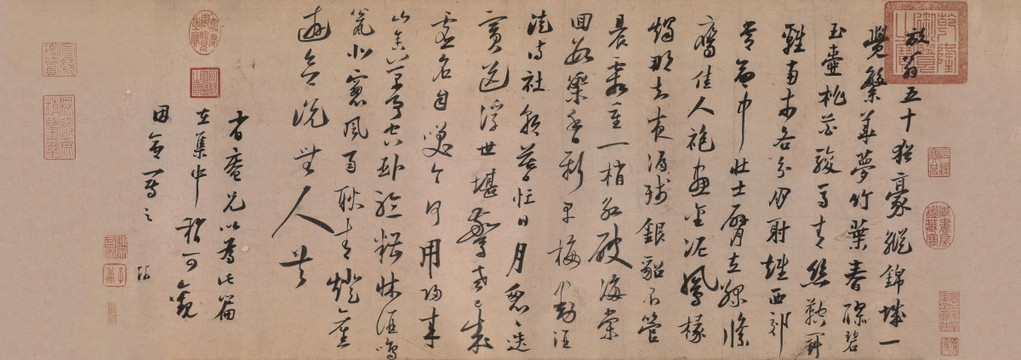

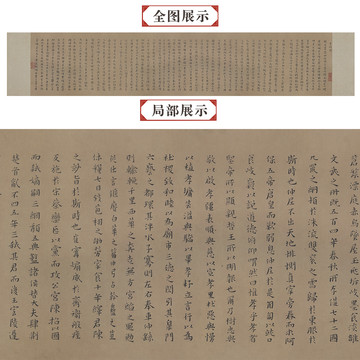

黃道周(1585年3月9日 [1] —1646年4月20日 [1] ),字幼玄,一作幼平或幼元,又字螭若、螭平,號(hào)石齋,福建漳州府漳浦縣(今福建省漳州市東山縣銅陵鎮(zhèn))人。天啟二年(1622年)進(jìn)士,改庶吉士,深得考官袁可立賞識(shí)。歷官翰林院修撰、詹事府少詹事。南明隆武時(shí),任吏部尚書兼兵部尚書、武英殿大學(xué)士(首輔)。因抗清失敗被俘。隆武二年(1646年)壯烈殉國,隆武帝賜謚“忠烈”,追贈(zèng)文明伯。清乾隆年間改謚“忠端”。為明末學(xué)者、書畫家、文學(xué)家。與劉宗周并稱“二周”

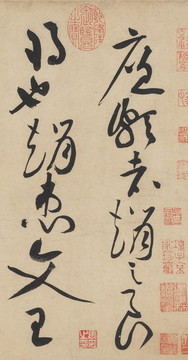

從黃道周小楷《孝經(jīng)定本》的師法來看,主要的源頭當(dāng)是鐘繇和王羲之。說其學(xué)習(xí)鐘繇,可以從結(jié)字和用筆上看出來。其結(jié)字大部分偏扁,特別是“爾、愛”等字,和鐘繇如出一轍。在用筆上強(qiáng)調(diào)橫畫,許多橫畫最后收筆粗重并往上挑起,帶有隸書遺意,也與鐘繇小楷相仿。但與鐘繇藏鋒不同的是,黃道周的小楷以露鋒居多,意態(tài)上更多地透露出一種清麗雅致,這又當(dāng)歸于他對(duì)王羲之脫去隸貌的楷書的借鑒。此外值得注意的是,黃道周的小楷還有兩個(gè)來源,一是明末的時(shí)風(fēng)。在《孝經(jīng)定本》這件作品中,我們可以看到諸如“神、尊、處”等字,其結(jié)字或部首與通常寫法不一樣,形成了略帶生澀的心理感受,這在明末是一種普遍現(xiàn)象。像這種奇異結(jié)構(gòu)在王鐸的行、楷書中非常多見,而傅山的小楷更是樂此不疲,甚至造成了辨識(shí)上的困難。另一個(gè)來源是他的行草書,本作品中最后有一段黃道周行草書的題跋,除了符號(hào)不同和更為連貫之外,筆法與前面的小楷是一致的??梢哉f,黃道周自然而然地把行草書的筆勢(shì)和習(xí)慣帶入到小楷書的創(chuàng)作中,使其帶有一種參差不平之氣。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的明黃道周小楷孝經(jīng)頌公版圖片下載,原創(chuàng)作者是黃道周,由設(shè)計(jì)師觀堂文化上傳,作品分類為其他設(shè)計(jì)下的美術(shù)繪畫,像素尺寸22799×4160(PX),分辨率為350DPI,格式為TIF,源文件總共363.86 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)傳世名畫設(shè)計(jì)模板,國畫設(shè)計(jì)素材,中國傳世名畫背景模板,水墨畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照