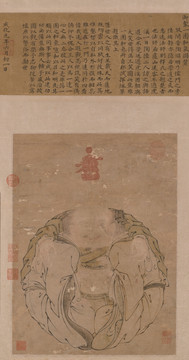

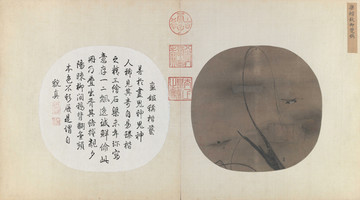

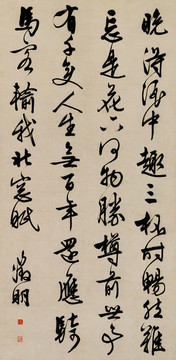

龔賢[1] (1618—1689)明末清初著名畫(huà)家,金陵八大家之一。又名豈賢,字半千、半畝,號(hào)野遺,又號(hào)柴丈人、鐘山野老,江蘇昆山人,流寓金陵(今南京市),早年曾參加復(fù)社活動(dòng),明末戰(zhàn)亂時(shí)外出漂泊流離,入清隱居不出,他與同時(shí)活躍于金陵地區(qū)的畫(huà)家樊圻、高岑、鄒喆、吳宏、葉欣、胡慥、謝蓀等并稱“金陵八家”;與清初著名詩(shī)書(shū)畫(huà)家呂潛并稱“天下二半”(龔賢,字半千;呂潛,號(hào)半隱)。工詩(shī)文,善行草,源自米芾,又不拘古法,自成一體。著有《香草堂集》。

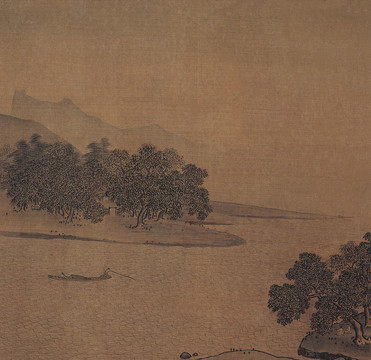

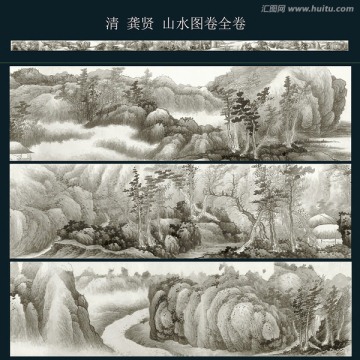

龔賢的山水畫(huà)非常重視構(gòu)圖。他的畫(huà)視野開(kāi)闊,氣象萬(wàn)千。他的“三遠(yuǎn)”構(gòu)圖原則,發(fā)揮得淋漓盡致,出神入化。他往往提高視線的角度,“平遠(yuǎn)”構(gòu)圖,多采取俯視角度,這樣,視野開(kāi)闊,平淡中倍增飄渺的感覺(jué)。尺幅之中,山河無(wú)盡。作“高遠(yuǎn)”構(gòu)圖,也是如此,先俯視,爾后眼光往上作仰視,真有下攬深谷、上突危峰的氣概。他十分注重上下的位置。他的山水畫(huà)一般很“滿”,但“滿”而不塞,常常用云帶、流水作為空白透氣。從整個(gè)畫(huà)面來(lái)說(shuō),很有氣韻。這才是龔賢的筆、墨、丘壑渾然一體的韻,從而創(chuàng)造出有地方特色的山水畫(huà)。他是當(dāng)之無(wú)愧的“金陵畫(huà)派”的首領(lǐng)。

龔賢之子龔柱,字礎(chǔ)安,山水面目極似其父,只是烘染略少而已。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的龔賢山水圖卷公版圖片下載,原創(chuàng)作者是 龔賢 ,由設(shè)計(jì)師觀堂文化上傳,作品分類(lèi)為其他設(shè)計(jì)下的美術(shù)繪畫(huà),像素尺寸25534×3858(PX),分辨率為400DPI,格式為T(mén)IF,源文件總共143.22 MB,建議使用圖片查看器軟件打開(kāi)。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)傳世名畫(huà)設(shè)計(jì)模板,國(guó)畫(huà)設(shè)計(jì)素材,中國(guó)傳世名畫(huà)背景模板,水墨畫(huà)源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫(kù),所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬(wàn)元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 常見(jiàn)問(wèn)題

- 上傳問(wèn)題

- 購(gòu)買(mǎi)問(wèn)題

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問(wèn):姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照