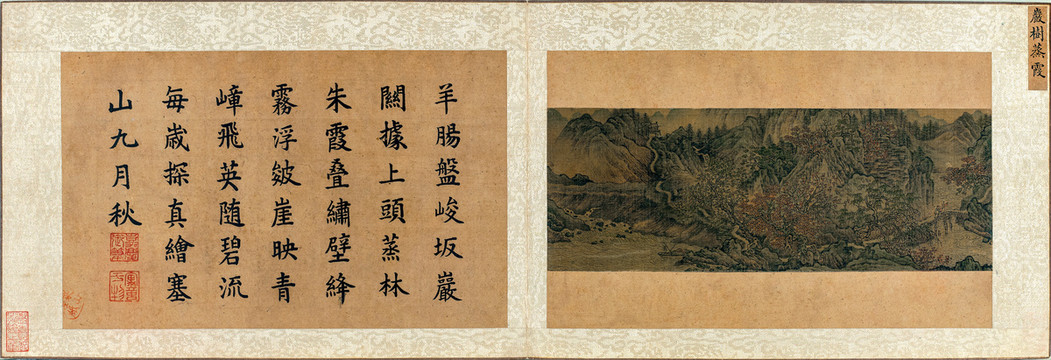

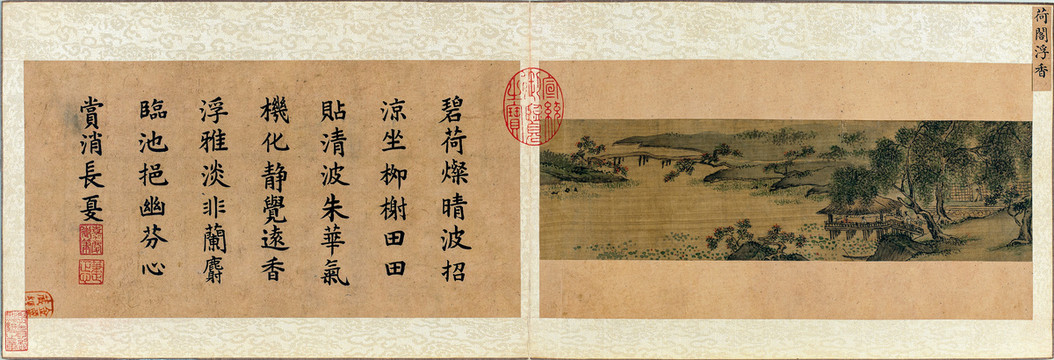

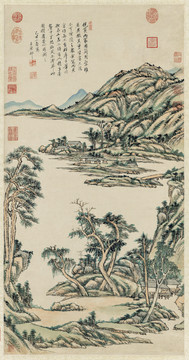

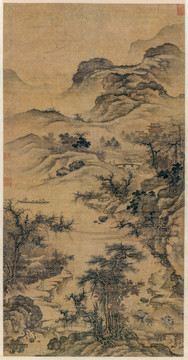

米芾(1051—1107年),北宋書(shū)法家。曾任校書(shū)郎、書(shū)畫(huà)博士、禮部員外郎。工于書(shū)法,擅長(zhǎng)篆、隸、楷、行、草等書(shū)體,長(zhǎng)于臨摹古人書(shū)法。初師歐陽(yáng)詢(xún)、柳公權(quán),字體緊結(jié),筆畫(huà)挺拔勁健,后轉(zhuǎn)師王羲之、王獻(xiàn)之,體勢(shì)展拓,筆致渾厚爽勁,自謂“刷字”,與蘇軾、黃庭堅(jiān)、蔡襄并稱(chēng)宋代四大書(shū)法家。其繪畫(huà)擅長(zhǎng)枯木竹石,尤工水墨山水。以書(shū)法中的點(diǎn)入畫(huà),用大筆觸水墨表現(xiàn)煙云風(fēng)雨變幻中的江南山水,人稱(chēng)“米氏云山”,富有創(chuàng)造性。米芾傳世的書(shū)法墨跡有《向大后挽辭》《蜀素帖》《苕溪詩(shī)帖》《拜中岳命帖》等。

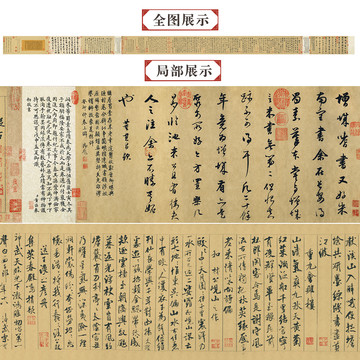

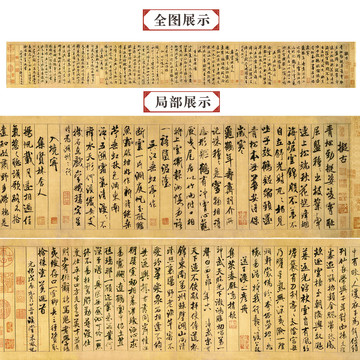

蜀素帖》是北宋書(shū)法家米芾于元佑三年(1088年)創(chuàng)作的行書(shū)絹本墨跡書(shū)法作品,現(xiàn)收藏于臺(tái)北故宮博物院?!妒袼靥繁缓笕俗u(yù)為“中華第一美帖”,是“中華十大傳世名帖”之一,人稱(chēng)“天下第八行書(shū)”。此卷由于絲綢織品不易受墨而出現(xiàn)了較多的枯筆,使通篇墨色有濃有淡,如渴驥奔泉,更覺(jué)精彩動(dòng)人。此卷明代歸項(xiàng)元汴、董其昌、吳廷等著名收藏家珍藏,清代落入高士奇、王鴻緒、傅恒之手,后入清內(nèi)府,現(xiàn)存臺(tái)灣故宮博物院。北宋時(shí),蜀地(四川)生產(chǎn)一種質(zhì)地精良的本色絹,稱(chēng)為蜀素。有個(gè)叫邵子中的人把一段蜀素裱成一個(gè)長(zhǎng)卷,上織有烏絲欄,制作講究,只在卷尾寫(xiě)了幾句話,空出卷首以待名家題詩(shī),以遺子孫, 可是傳了祖孫三代,竟無(wú)人敢寫(xiě)。因?yàn)榻z綢織品的紋羅粗糙,滯澀難寫(xiě),故非功力深厚者不敢問(wèn)津。一直到北宋元佑三年(公元1088年)米芾三十八歲時(shí),米芾見(jiàn)了卻“當(dāng)仁不讓”,一揮到底,寫(xiě)得隨意自如,清勁飛動(dòng),真似如魚(yú)得水一般,他在上面題了自作五七言八首詩(shī),這就是《蜀素帖》。此卷雖書(shū)于烏絲界欄內(nèi),但行筆飛揚(yáng)恣肆,神采生動(dòng),絲毫不為格式所拘。清高士奇曾題詩(shī)盛贊此帖:“蜀縑織素鳥(niǎo)絲界,米顛書(shū)邁歐虞派。出入魏晉醞天真,風(fēng)檣陣馬絕痛快”。董其昌在《蜀

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的米芾蜀素帖公版圖片下載,原創(chuàng)作者是米芾,由設(shè)計(jì)師koho上傳,作品分類(lèi)為其他設(shè)計(jì)下的其它,像素尺寸60036×3091(PX),分辨率為300DPI,格式為T(mén)IF,源文件總共1.27 GB,建議使用圖片查看器軟件打開(kāi)。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)書(shū)法設(shè)計(jì)模板,傳統(tǒng)設(shè)計(jì)素材,古代背景模板,名家源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫(kù),所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶(hù)所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬(wàn)元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 常見(jiàn)問(wèn)題

- 上傳問(wèn)題

- 購(gòu)買(mǎi)問(wèn)題

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(xún)(業(yè)務(wù)咨詢(xún))

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問(wèn):姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照