文徵明(1470年11月28日—1559年3月28日),原名壁(或作璧),字徵明。四十二歲起,以字行,更字徵仲。因先世衡山人,故號(hào)“衡山居士”[1] ,世稱“文衡山”,漢族,長州(今江蘇蘇州)人。明代著名畫家、書法家、文學(xué)家。因官至翰林待詔,私謚貞獻(xiàn)先生,故稱“文待詔”、“文貞獻(xiàn)”。為人謙和而耿介,寧王朱宸濠慕名相聘,托病不赴。正德末年以歲貢生薦試?yán)舨?,授翰林待詔。他不事權(quán)貴,尤不肯為藩王、中官作畫,旋即便致仕歸鄉(xiāng)。四方人士求詩文書畫者,絡(luò)繹道路。明世宗嘉靖三十八年(1559年)卒,年九十歲。有《甫田集》。

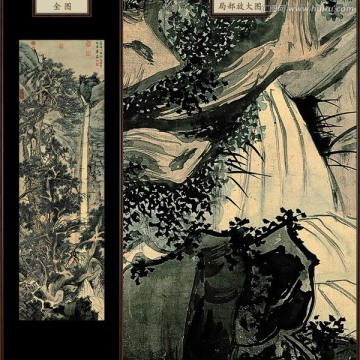

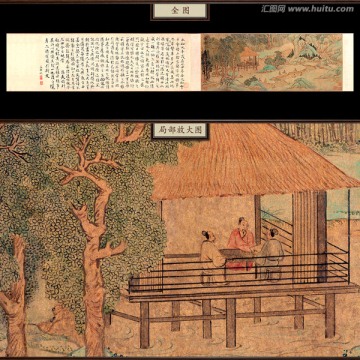

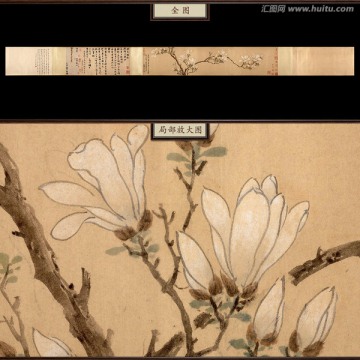

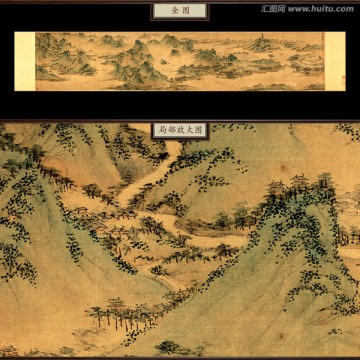

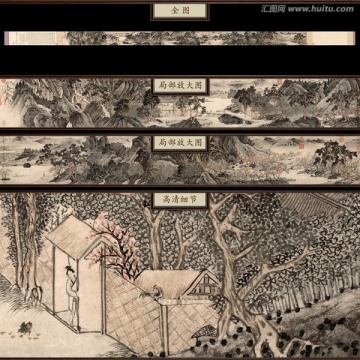

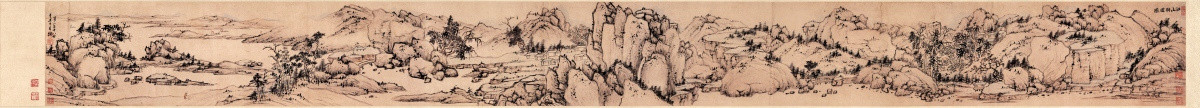

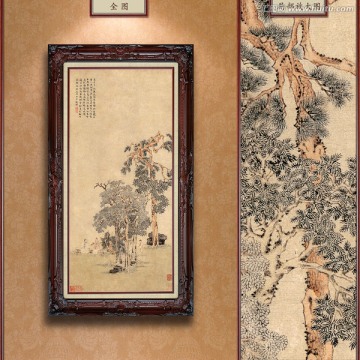

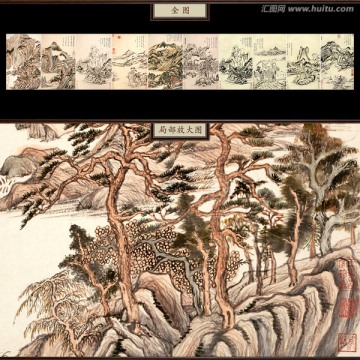

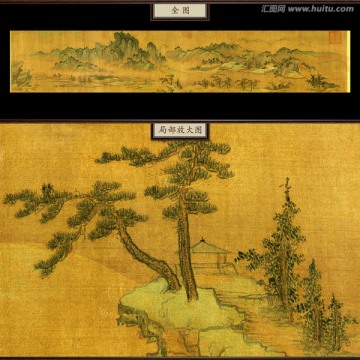

《漪蘭竹石圖》以蘭竹、山石為題材,并以蘭花為主體層層展開。每叢蘭花隨意點(diǎn)簇,穿插有致,疏散俏麗,各叢蘭花有粗有細(xì),有挺有轉(zhuǎn),有斷有續(xù),有收有放,變化多端,各呈姿態(tài),毫無雷同之感,更無敗筆多余之處。足見文徵明畫蘭功力之深厚。全圖蘭葉之重寫,花之淡點(diǎn),筆勢(shì)一波三折,加上墨氣淋漓,生動(dòng)地表現(xiàn)了蘭花的質(zhì)感和風(fēng)韻,清勁飄逸,幽香浮動(dòng)的特色猶為濃烈。在這幅畫中,文徵明更是巧妙地融入了山水畫的意境,將怪石、古松、勁草、洲渚陂陀穿插其間,因宜配景,錯(cuò)落有致,合情合理。使整幅圖畫法度謹(jǐn)嚴(yán),意態(tài)瀟灑,其偃臥、疏密、濃淡均合矩矱,使《漪蘭竹石圖》儼然成了“人格化了的自然”。在長卷中,畫面下端是坡石連綿,坡石和平地之間有松樹、竹與蘭等,松樹枝干曲折,枝葉橫披,用筆凝重蒼辣,以焦墨為苔,根扎于山石青山間。巖石的勾勒濃淡隨意皴擦,自然而壯美。在山石和平地上畫數(shù)竿秀竹,清勁有力,工整而又添瀟灑,使之生發(fā)了疏影橫斜、濃淡相宜的效果。又由于竹和坡石的組合匠心獨(dú)具、陰陽向背的境界,產(chǎn)生了疏密濃淡,層次井然,絲毫不亂的特色。而畫面中飄逸的蘭草作為主體,或由石間伸出,或由平地展示,柔和舒展,欲斷還連,引人入勝。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的文徵明,漪蘭竹石圖,未分層公版圖片下載,原創(chuàng)作者是文徵明,由設(shè)計(jì)師名人名畫上傳,作品分類為其他設(shè)計(jì)下的美術(shù)繪畫,像素尺寸110000×2463(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共775.16 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)中國傳統(tǒng)國畫設(shè)計(jì)模板,室內(nèi)裝飾畫室內(nèi)掛畫設(shè)計(jì)素材,客廳裝飾畫客廳掛畫背景模板,沙發(fā)裝飾畫沙發(fā)掛畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照