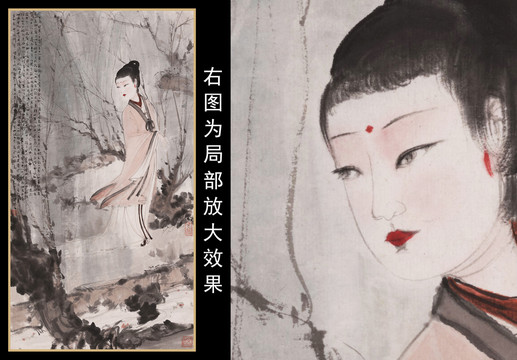

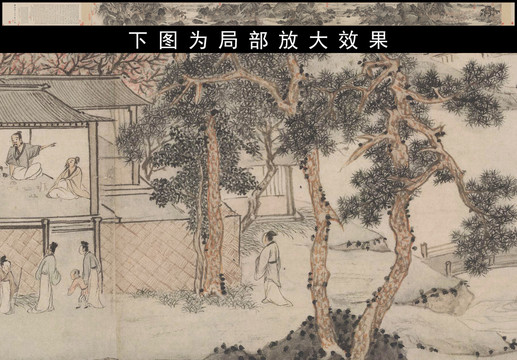

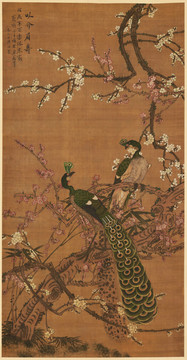

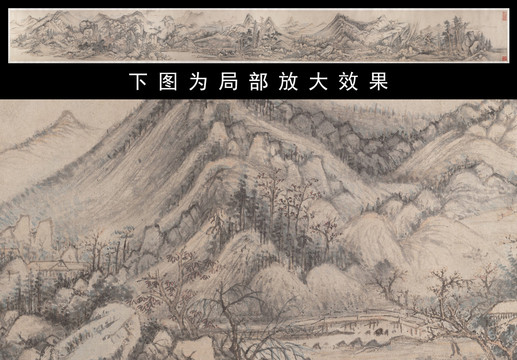

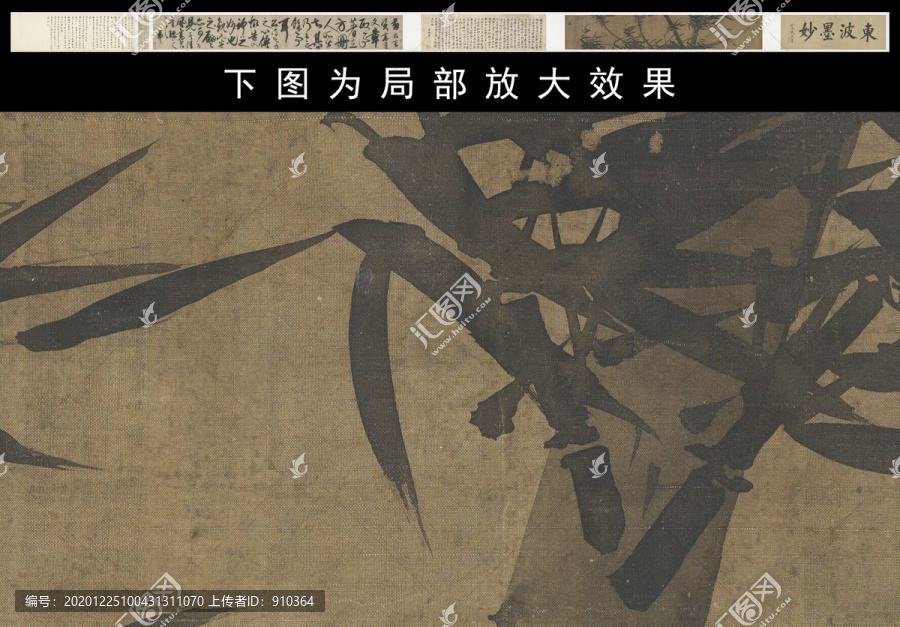

作品細(xì)節(jié)詳情

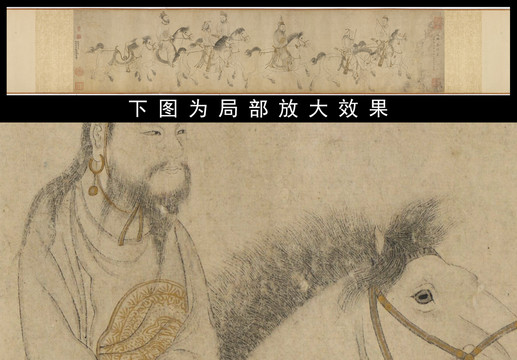

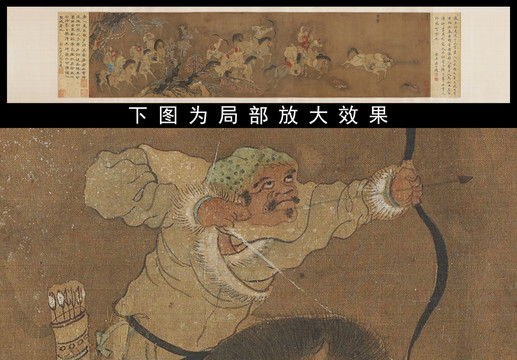

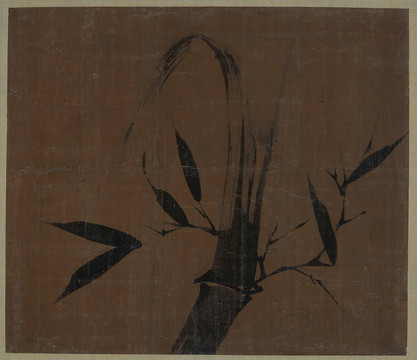

蘇東坡(1037-1101),本名蘇軾,字子瞻,北宋文學(xué)家、書畫家。也許,有很多人對(duì)蘇軾的印象止步于“大江東去,浪淘盡,千古風(fēng)流人物”的豪放,知道他愛游名山大川,卻并不了解東坡對(duì)竹子的偏好。在東坡的生活中,隨處有竹,“門前兩叢竹,雪節(jié)貫霜根。交柯亂葉動(dòng)無數(shù),一一皆可尋其源?!?;“官舍有叢竹,結(jié)根問因廳。下為人所往,上密不容釘”;“予謫黃洲,寓居定惠院,饒舍皆茂林修竹”。竹儼然東坡生活里不可缺失的伙伴,也見證了東坡一生的坎坷,無怪乎東坡的詩文中處處有竹的修身纖影。

軾并未受過嚴(yán)格的書畫方面的訓(xùn)練,所以他的墨竹并不以形見長(zhǎng),而是因其不俗之氣。連他自己也曾說:“畫不能皆好,醉后畫得,一二十紙中,時(shí)有一紙可觀?!睂?duì)于此,黃庭堅(jiān)做過切中肯綮的評(píng)論,他說:“東坡畫竹多成林棘,是其所短,無一點(diǎn)俗氣,是其所長(zhǎng)?!钡@并不影響東坡對(duì)墨竹的癡迷,和對(duì)畫竹的探討。

對(duì)于畫竹的理論,最為精辟的見解莫過于“畫竹必先成竹于胸”了。這是東坡畫竹心得的高度概括。東坡戲墨,突出其“神”,“論畫以形似,見與兒童鄰”即是最好的佐證。但這并不意味著就可以不顧形了,“人禽宮室器用皆有常形…山石竹木,水波煙云,雖無常形,而有常理…常理之不當(dāng),則舉廢之矣”(《近因院畫記》),因此若要畫好竹,必先知竹之常形、常理。因此,對(duì)“成竹在胸”我們不妨這樣理解,首先胸中當(dāng)有竹的形,知道竹子的各種形態(tài),這才有畫竹的根本;但要讓畫有“氣”,最重要的,胸中當(dāng)有君子之心,方能揮灑卷上,使墨竹為墨君。東坡提倡神似,畫以傳神為貴,看重墨竹所傳達(dá)出的作者的精神世界。他賞文與可的墨竹時(shí)便始終依照著這種審美的方法。也只有他對(duì)與可的畫發(fā)出了:“有好其德,如好其畫者乎?”的探問。所以與可嘗云:“世無知我者,唯子瞻一見識(shí)

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的蘇軾墨竹圖公版圖片下載,原創(chuàng)作者是蘇軾,由設(shè)計(jì)師飛翔ht上傳,作品分類為其他設(shè)計(jì)下的美術(shù)繪畫,像素尺寸65500×2977(PX),分辨率為300DPI,格式為JPG,源文件總共113.76 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)蘇軾設(shè)計(jì)模板,蘇東坡設(shè)計(jì)素材,宋代背景模板,墨竹圖源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫(kù),所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照