韓滉(huàng)(723年-787年3月19日),字太沖,京兆長安(今陜西西安)人。唐朝中期政治家、畫家,太子少師韓休之子。唐玄宗天寶年間,韓滉以門蔭入仕,歷同官主簿。至德元載(756年)避地山南,歷山南節(jié)度判官等。乾元二年(759年),入朝任殿中侍御史,累遷尚書右丞。大歷六年(771年),任戶部侍郎判度支,與劉晏分領(lǐng)諸道財賦。大歷十四年(779年),改任太常卿,又出任晉州刺史。累官鎮(zhèn)海節(jié)度使、浙江東西觀察使。涇原兵變時,韓滉訓(xùn)練士卒,保全東南地區(qū);又轉(zhuǎn)輸江南粟帛,供給朝廷,深受唐德宗倚信。貞元元年(785年),入朝加同平章事,正式拜相,兼江淮轉(zhuǎn)運使。次年封晉國公,不久后去世,年六十五。獲贈太傅,謚號“忠肅”。

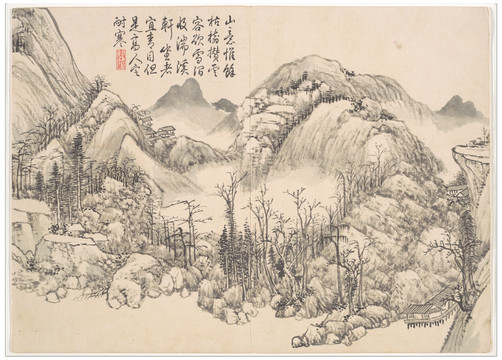

這幅《文苑圖》是堂弟畫家韓滉的代表作之一。該畫絹本設(shè)色 縱37厘米,橫58.5厘米。現(xiàn)在收藏于故宮博物院。該圖中繪四個文人圍繞著一棵松樹,左邊兩人坐在石凳上展卷議論,其中一人向旁環(huán)顧,似乎什么聲音打擾了文苑的寧靜。右邊兩人一人左手執(zhí)卷,右手握筆托住下巴,撐在石桌上,兩目凝神,在斟酌文字,而與他對面的一人則雙手籠袖,伏在折曲的松樹干上,屏息靜思。另有一小童俯身在旁研墨。五個人無論形象、舉止,都生動、貼切,神采奕奕,而又各如其分。顯示了唐、五代畫家精工的寫實能力。此畫流傳有緒,上有南唐官印 “集賢院御書印”朱文墨印。宋徽宗皇帝題 “韓滉文苑圖”五字,并鈐有“宣和”、“政和”朱文印。宋高宗趙構(gòu)鈐有“睿思東閣”朱文印。元代大畫家王蒙鈐有“王叔明氏”白文收藏印。明代大收藏家顧正誼、郭衢階等也有印記。這是一幅文人相聚的生動寫照,主要描繪四個戴幞頭、穿袍服的唐代文人相聚一起詠詩作文的場面。四個人面目清秀,衣冠楚楚,以鐵線曲蚓法勾衣著,提按起筆,運筆微帶戰(zhàn)顫,如流水行云,功力深厚。兩人衣著僅勾線而無染,另兩人則略加烘染、敷彩,而松樹、石桌凳則勾、皴精細,墨色渲染,略施淡彩。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的韓滉文苑圖公版圖片下載,原創(chuàng)作者是韓滉,由設(shè)計師康欣欣上傳,作品分類為其他設(shè)計下的美術(shù)繪畫,像素尺寸16900×7371(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共356.42 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對唐代韓滉設(shè)計模板,韓滉設(shè)計素材,韓晉公背景模板,韓太沖源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護,著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照