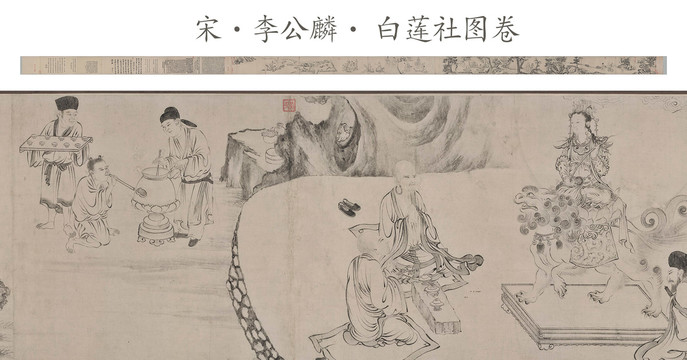

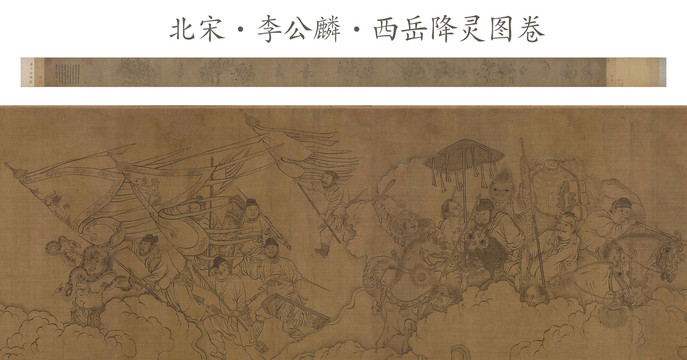

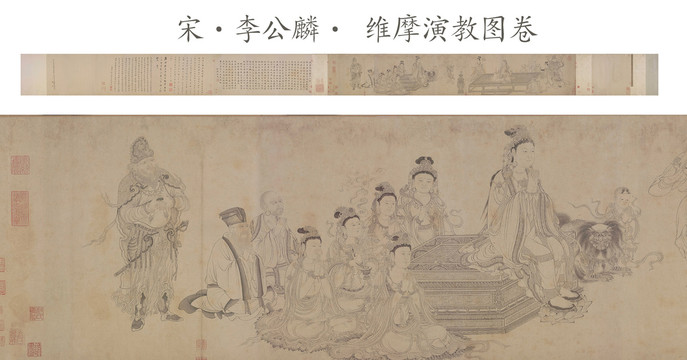

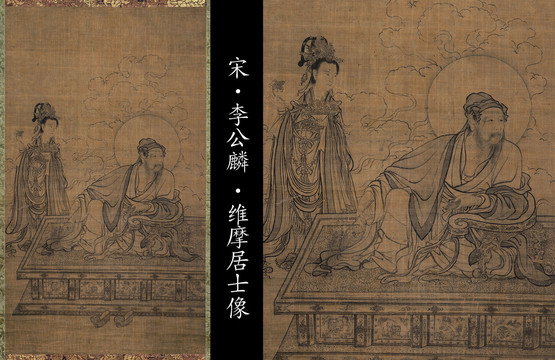

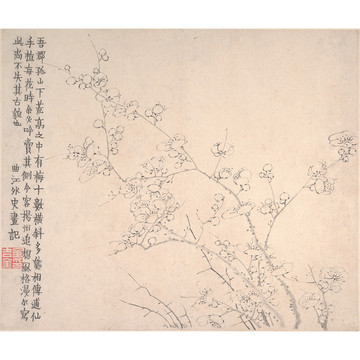

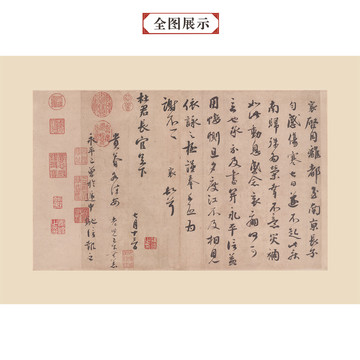

李公麟(1040~1106),北宋舒州(今桐城)人 [1] ,字伯時(shí),號(hào)龍眠居士,北宋著名畫家,有“獨(dú)步中國(guó)畫壇”、“宋畫第一”等美譽(yù)。神宗熙寧三年進(jìn)士,歷泗州錄事參軍,以陸佃薦,為中書門下后省刪定官、御史檢法。李公麟在舒城的遺跡有春秋山讀書堂、洗墨池,在家鄉(xiāng)桐城龍眠山建有龍眠山莊。李公麟系宋神宗熙寧三年進(jìn)士,歷泗州錄事參軍,以陸佃薦,為中書門下后省刪定官、御史檢法。

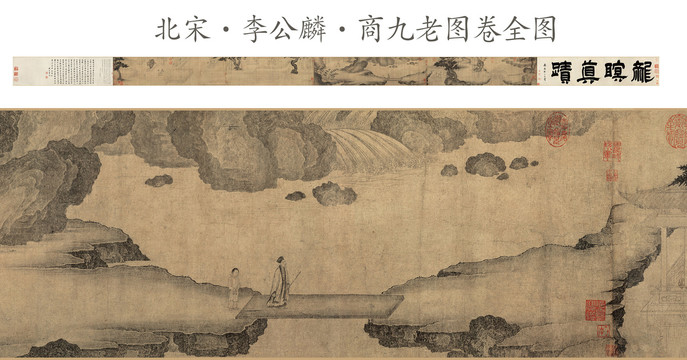

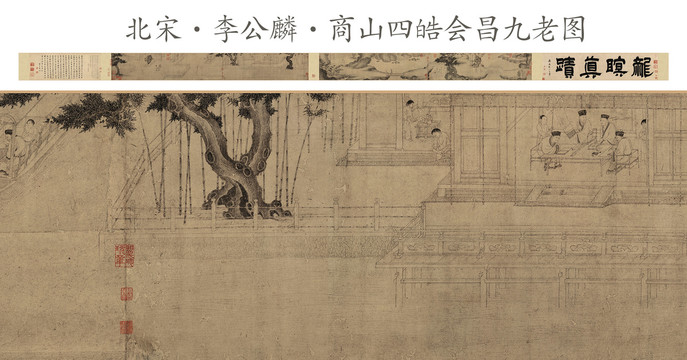

《會(huì)昌九老圖》卷,宋,絹本,設(shè)色,縱28.2厘米,橫245.5厘米。

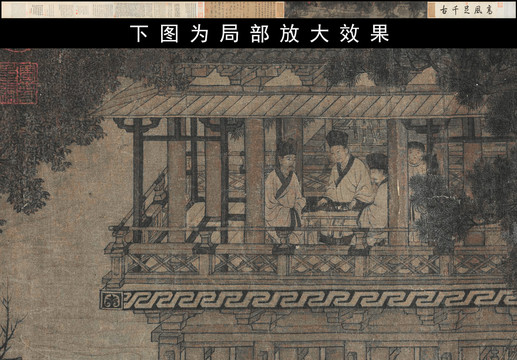

此卷描繪的是唐會(huì)昌五年(845年)白居易居洛陽(yáng)香山時(shí)與友人的“尚齒”之會(huì)。雖以人物為題材,但建筑部分不論整體還是細(xì)部都描繪得準(zhǔn)確精微,水榭、房舍、板橋、河堤、護(hù)欄、石凳乃至屋內(nèi)的陳設(shè)交代得一清二楚,可謂“咸取磚木諸匠本法,略不相背”,幾乎可以按圖構(gòu)建。畫家不僅對(duì)建筑的構(gòu)造和做法至詳至悉,而且已經(jīng)開始注意通過(guò)高超的寫實(shí)技巧和一定程度的透視畫法在二維平面上更為真實(shí)地表現(xiàn)建筑物三維空間的立體感和通透感,達(dá)到使觀者“望之中虛,若可躡足”的藝術(shù)效果。尤為重要的是,圖中的建筑采用北宋的界畫手法,勻細(xì)的線條有利于刻畫建筑物復(fù)雜的結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的細(xì)部,這種水墨白描的建筑畫法延續(xù)至元代并發(fā)展到了極致。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的李公麟會(huì)昌九老圖公版圖片下載,原創(chuàng)作者是李公麟,由設(shè)計(jì)師世界名畫之家上傳,作品分類為設(shè)計(jì)素材下的文化藝術(shù),像素尺寸27129×3167(PX),分辨率為300DPI,格式為TIF,源文件總共178.13 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)會(huì)昌九老圖卷設(shè)計(jì)模板,會(huì)昌九老圖設(shè)計(jì)素材,國(guó)寶背景模板,古董源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫(kù),所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬(wàn)元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 常見問(wèn)題

- 上傳問(wèn)題

- 購(gòu)買問(wèn)題

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問(wèn):姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照