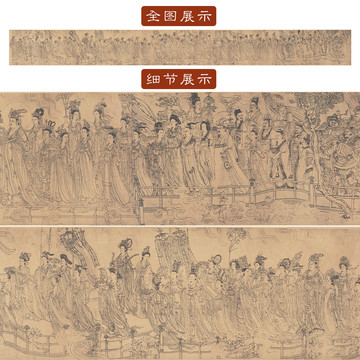

王鐸(1592年—1652年),字覺(jué)斯,一字覺(jué)之,號(hào)十樵、嵩樵, 又號(hào)癡庵、癡仙道人,別署煙潭漁叟,河南孟津人 [1] 。明末清初書(shū)畫(huà)家 。他的書(shū)法與董其昌齊名,有“南董北王”之稱(chēng) [2] 。北京大學(xué)教授、引碑入草開(kāi)創(chuàng)者的李志敏評(píng)價(jià):“王鐸的草書(shū)縱逸,放而不流,縱橫郁勃,骨氣深厚”。 [3] 明天啟二年(1622年)中進(jìn)士,受考官袁可立提攜,入翰林院庶吉士,累擢禮部尚書(shū)。崇禎十六年(1643年),王鐸為東閣大學(xué)士。

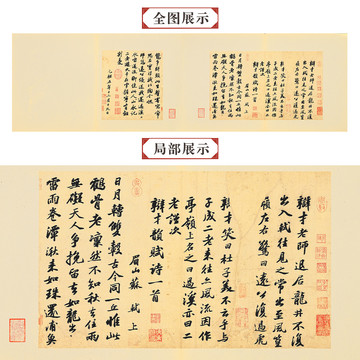

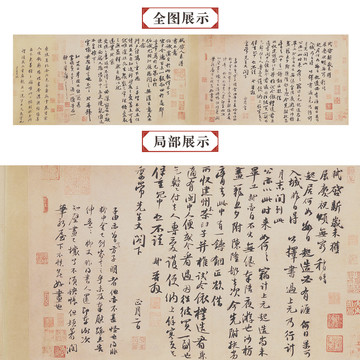

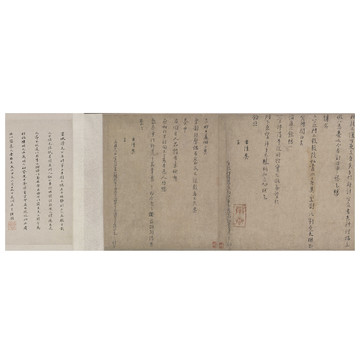

在書(shū)法上王鐸是一位各體皆能、風(fēng)格多樣的書(shū)法全才。無(wú)論是偉岸遒勁的大楷、高古樸厚的小楷書(shū),還是他那飛騰跳躑的行草書(shū),在晚明書(shū)壇上都應(yīng)說(shuō)是一流的。正書(shū)在王鐸作品中不多見(jiàn),源于唐人而能自出胸襟。此詩(shī)卷前半部分,無(wú)論是字的大小、結(jié)體、字畫(huà)、字距,皆給人一種奇特的感受。詩(shī)卷后半部分的行草在王鐸作品中則不乏見(jiàn),章法變化豐富,行筆能縱能斂,整體感強(qiáng),結(jié)體欹正莫測(cè),點(diǎn)畫(huà)錯(cuò)綜復(fù)雜,線條枯實(shí)互應(yīng),故其成就被人給予很高評(píng)價(jià)。王鐸于明崇禎十年十二月二十七日書(shū)丹《明資政大夫正治上卿兵部尚書(shū)節(jié)寰袁公偕配誥封夫人宋氏合葬墓志銘》,銘近五千字。款署“賜進(jìn)士、通議大夫、協(xié)理詹事府詹事、兼翰林院侍讀學(xué)士、纂修先朝實(shí)錄、記注起居、管理六曹章奏較內(nèi)書(shū)、文華殿展書(shū)、誥勅撰文、前右春坊右諭德左庶子掌南京翰林院事、經(jīng)筵講官、通家鄉(xiāng)眷生王鐸頓首拜書(shū)丹”。節(jié)寰袁公即袁可立,河南睢州(今睢縣)人,明廉直名臣,奉命備兵防海,收復(fù)旅順,策反劉愛(ài)塔,為王鐸先師考官。

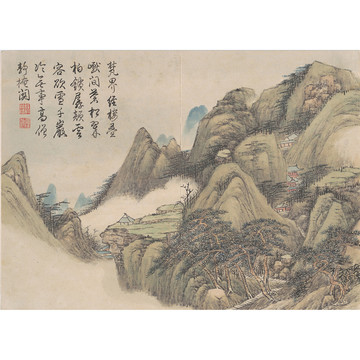

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的王鐸草書(shū)贈(zèng)鄭公度草書(shū)詩(shī)卷公版圖片下載,原創(chuàng)作者是王鐸,由設(shè)計(jì)師世界名畫(huà)之家上傳,作品分類(lèi)為設(shè)計(jì)素材下的文化藝術(shù),像素尺寸56474×3343(PX),分辨率為300DPI,格式為T(mén)IF,源文件總共438.93 MB,建議使用圖片查看器軟件打開(kāi)。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)清設(shè)計(jì)模板,王鐸設(shè)計(jì)素材,草書(shū)贈(zèng)鄭公度草書(shū)詩(shī)卷背景模板,古代書(shū)畫(huà)源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫(kù),所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬(wàn)元的賠償責(zé)任。

王鐸草書(shū)贈(zèng)鄭公度草書(shū)詩(shī)卷

獨(dú)家銷(xiāo)售公版作品

購(gòu)買(mǎi)有疑問(wèn)?請(qǐng) 聯(lián)系客服

相關(guān)專(zhuān)輯

更多>>- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 常見(jiàn)問(wèn)題

- 上傳問(wèn)題

- 購(gòu)買(mǎi)問(wèn)題

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問(wèn):姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照