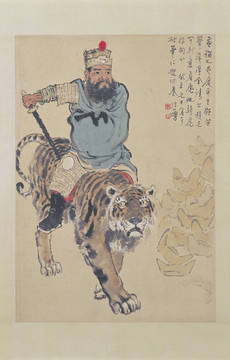

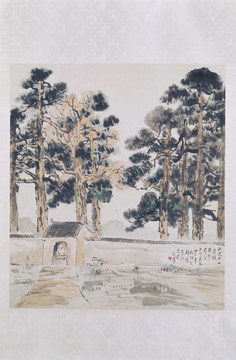

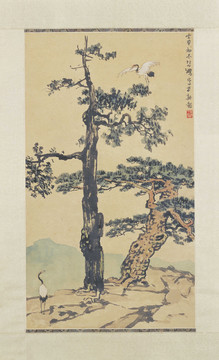

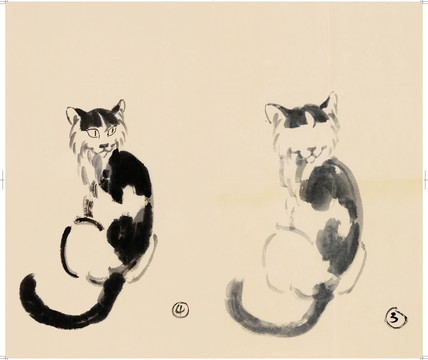

徐悲鴻(1895年7月19日—1953年9月26日),漢族,原名徐壽康,江蘇宜興縣屺亭鎮(zhèn)人,中國現(xiàn)代畫家、美術教育家。曾留學法國學西畫,歸國后長期從事美術教育,先后任教于國立中央大學藝術系、北平大學藝術學院和北平藝專。1949年后任中央美術學院院長。擅長人物、走獸、花鳥,主張現(xiàn)實主義,于傳統(tǒng)尤推崇任伯年,強調國畫改革融入西畫技法,作畫主張光線、造型,講求對象的解剖結構、骨骼的準確把握,并強調作品的思想內涵,對當時中國畫壇影響甚大,與張書旗、柳子谷三人被稱為畫壇的“金陵三杰”。所作國畫彩墨渾成,尤以奔馬享名于世。

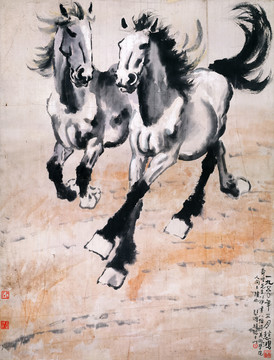

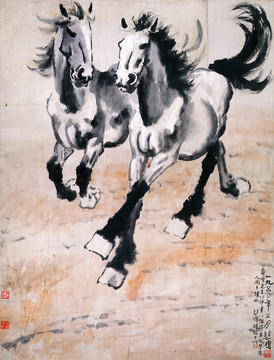

徐悲鴻力作《雙駿圖》中的雙馬從遠處疾馳而來,它們昂首天外,奮蹄如飛,意氣風發(fā),充滿鼓舞人心的力量,這種威武的戰(zhàn)馬形象實際上也是徐悲鴻自己的精神象征。只以寥寥數(shù)筆勾畫出水邊草地的場景,給人無限遐想。徐悲鴻從1930年代探索出大寫意馬的筆法,至1941年已是駕輕就熟,從作品右下題款“竹君賢兄哂存,卅十一年秋悲鴻”,信筆揮灑。對于他來說,筆墨已是次要的,他多在畫中寄寓一種內心的感受,這種感受來源于他這個愛馬之人多年對馬的觀察、寫生,來源于對時局的關注,來源于一個知識分子的良心,來源于一種在苦難中頑強拼搏的力量,所以徐悲鴻晚期的奔馬反映出來的精神內涵更多,可謂彌足珍貴。

匯圖網提供優(yōu)質精美的徐悲鴻雙駿公版圖片下載,原創(chuàng)作者是徐悲鴻,由設計師世界名畫之家上傳,作品分類為設計素材下的文化藝術,像素尺寸8024×15354(PX),分辨率為300DPI,格式為JPG,源文件總共126.92 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對徐悲鴻國畫設計模板,水墨馬設計素材,駿馬國畫馬背景模板,徐悲鴻馬源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 關于匯圖

- 關于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務咨詢)

業(yè)務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業(yè)務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照

網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照