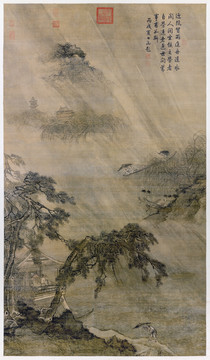

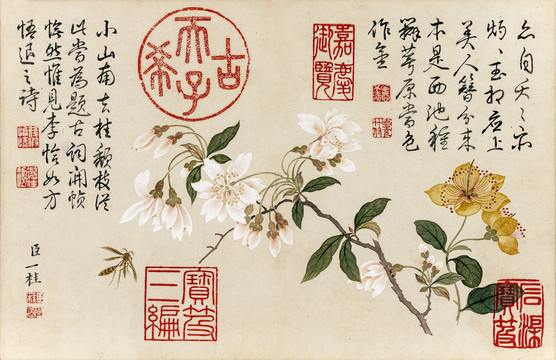

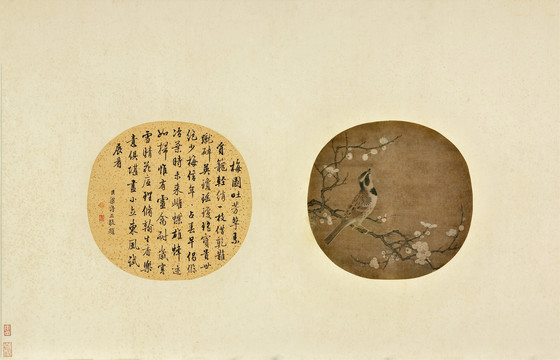

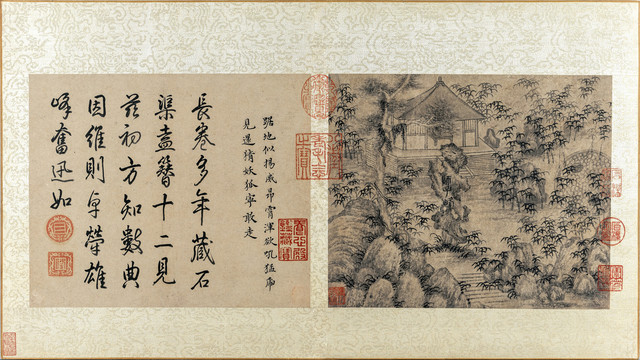

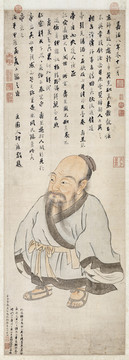

丁觀鵬,生卒年不詳(生于康熙晚期,約卒于乾隆三十五年[1770年]以后),清代畫(huà)家,雍正四年(1726)進(jìn)入宮廷為畫(huà)院處行走,是雍正、乾隆朝畫(huà)院高手,與唐岱、郎世寧、張宗蒼、金廷標(biāo)齊名。他擅長(zhǎng)畫(huà)人物、道釋、山水,亦能作肖像,畫(huà)風(fēng)工整細(xì)致,受到歐洲繪畫(huà)的影響。

此為十六應(yīng)真像第五拔雜哩逋答拉尊者。乾隆皇帝于乾隆二十二年(1757)第二次南巡駐蹕杭州時(shí),于西湖圣因寺觀覽貫休(832 — 912)〈十六羅漢像〉后,將之送至宮中。留置內(nèi)府期間,乾隆皇帝重新審定排序、名稱(chēng),并命丁觀鵬摹寫(xiě),于畫(huà)上書(shū)贊。這套羅漢像在重新裝屜匣后,于六月二十日送返圣因寺。經(jīng)過(guò)乾隆皇帝重新排序定名后,十六羅漢像成為乾隆朝羅漢系統(tǒng)與圖像的新典型,并衍生出各種材質(zhì)的文物,可謂南巡發(fā)展出的文創(chuàng)新時(shí)尚。丁觀鵬所畫(huà)《十六應(yīng)真像》,賦予了充分的創(chuàng)作想象,用喜、怒、憂(yōu)、忿、動(dòng)、靜不同的表情動(dòng)作,表現(xiàn)各自的宗教性格,加之不同顏色的僧衣、坐具等使之富于變化,避免雷同。另外,人物面部、手腳等裸露部分用明暗法的表現(xiàn),使其具有肌肉組織的質(zhì)感,真實(shí)而生動(dòng)。環(huán)境中的家俱、山石透視合理準(zhǔn)確,顯然是受西洋畫(huà)風(fēng)的影響,透視法畫(huà)佛畫(huà),故設(shè)色明艷,富凹凸立體感甚至人物的發(fā)際、虬髯也做了細(xì)致入微、一絲不茍的描繪,表現(xiàn)出羅漢那種超然襟懷、任遠(yuǎn)曠達(dá)的性格和特質(zhì)。無(wú)論是設(shè)計(jì)構(gòu)圖,還是繪畫(huà)設(shè)色都表現(xiàn)了很高的技藝。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的丁觀鵬十六應(yīng)真像第五拔雜哩逋答拉尊者公版圖片下載,原創(chuàng)作者是丁觀鵬,由設(shè)計(jì)師koho上傳,作品分類(lèi)為其他設(shè)計(jì)下的美術(shù)繪畫(huà),像素尺寸4019×9531(PX),分辨率為300DPI,格式為T(mén)IF,源文件總共219.20 MB,建議使用圖片查看器軟件打開(kāi)。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)工筆設(shè)計(jì)模板,肖像設(shè)計(jì)素材,古代背景模板,古畫(huà)源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫(kù),所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶(hù)所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬(wàn)元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 常見(jiàn)問(wèn)題

- 上傳問(wèn)題

- 購(gòu)買(mǎi)問(wèn)題

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(xún)(業(yè)務(wù)咨詢(xún))

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問(wèn):姚小娟(浙江天冊(cè)律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照