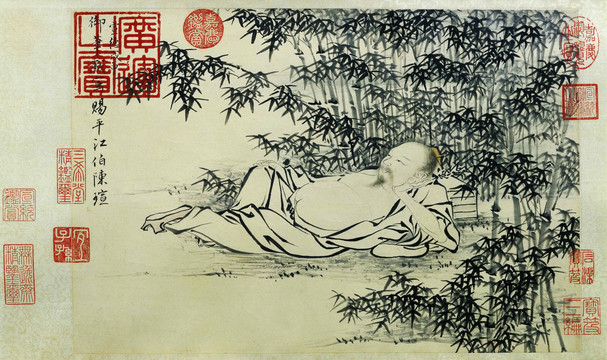

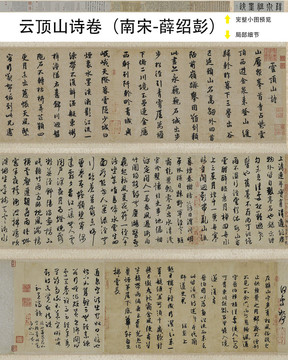

文徵明(1470年11月28日-1559年3月28日),原名壁(或作璧),字徵明,四十二歲起,以字行,更字徵仲。因先世為衡山人,故號衡山居士,世稱“文衡山”。南直隸蘇州府長洲縣(今江蘇蘇州)人。明代畫家、書法家、文學(xué)家、鑒藏家。文徵明曾學(xué)文于吳寬,學(xué)書法于李應(yīng)禎,學(xué)畫于沈周,生平九次參加鄉(xiāng)試均不中。嘉靖二年(1523年),以歲貢生參加吏部考試,被授予翰林院待詔之職。嘉靖五年(1526年),文徵明辭官歸鄉(xiāng),專事創(chuàng)作。嘉靖三十八年(1559年)二月二十,文徵明去世,享年九十。其弟子私謚貞獻(xiàn)。文徵明詩、文、書、畫無一不精,人稱“四絕”,其與沈周共創(chuàng)“吳派”。在畫史上與沈周、唐寅、仇英合稱“明四家”。在文學(xué)上,與祝允明、唐寅、徐禎卿并稱“吳中四才子”。

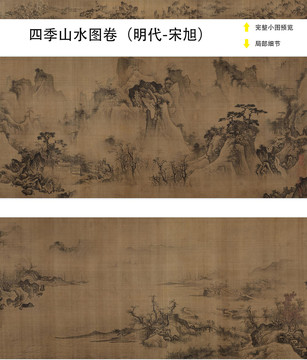

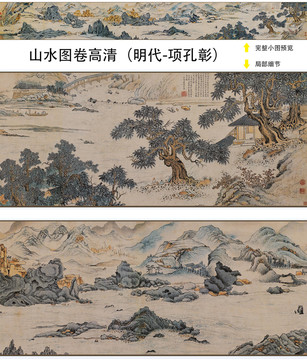

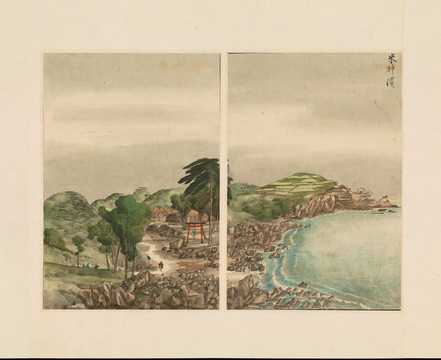

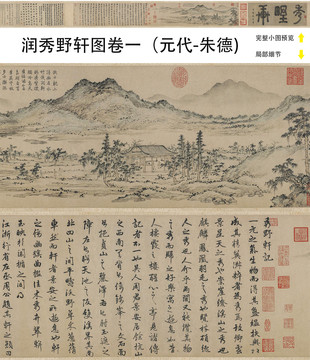

此幅畫是明朝著名畫家文徵明的代表作之一,四幅扇面畫有竹石、有植物、有赭石。畫風(fēng)呈粗、細(xì)兩種面貌。粗筆源自沈周、吳鎮(zhèn),兼取趙孟頫古木竹石法,筆里蒼勁淋漓,又帶干筆皴擦和書法飛白,于粗簡中見層次和韻味;細(xì)筆取法趙孟頫與王蒙,布景繁密,較少空間縱深。造型規(guī)整,時見棱角和變形,用筆細(xì)密,稍帶生澀,于精熟中見稚拙。在蒼勁渾厚之余而不失溫潤,筆墨沒有干枯狂躁之弊,并運(yùn)用許多書法的用筆來勾皴點(diǎn)染,表現(xiàn)力豐富節(jié)奏感很強(qiáng)

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的文徵明扇面畫四蝠公版圖片下載,原創(chuàng)作者是文徵明,由設(shè)計師康欣欣上傳,作品分類為其他設(shè)計下的美術(shù)繪畫,像素尺寸18092×10305(PX),分辨率為350DPI,格式為TIF,源文件總共533.43 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對水墨設(shè)計模板,水墨畫設(shè)計素材,寫意國畫背景模板,墨畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照