愛德華·馬奈(édouard Manet,1832.01.23 - 1883.04.30)是19世紀(jì)印象主義的奠基人之一,1832年出生于法國巴黎。他從未參加過印象派的展覽,但他深具革新精神的藝術(shù)創(chuàng)作態(tài)度,卻深深影響了莫奈、塞尚、凡高等新興畫家,進(jìn)而將繪畫帶入現(xiàn)代主義的道路上。受到日本浮世繪及西班牙畫風(fēng)的影響,馬奈大膽采用鮮明色彩,舍棄傳統(tǒng)繪畫的中間色調(diào),將繪畫從追求立體空間的傳統(tǒng)束縛中解放出來,朝二維的平面創(chuàng)作邁出革命性的一大步。

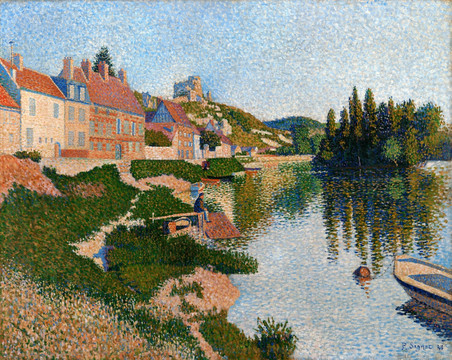

繪于1868-1869年間的《陽臺》可以看出馬奈是從傳統(tǒng)中去尋求靈感。顯然這幅作品和戈雅的“陽臺上的瑪哈”類似,也正是戈雅的這幅畫刺激馬奈創(chuàng)作了一組陽臺上的人物,去探究戶外強光跟隱沒室內(nèi)形象的暗影之間的對比。馬奈的這一探索遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出60年前戈雅的限度,他把這一探索引向深入。跟戈雅的畫不同,馬奈的淑女頭部沒有用傳統(tǒng)的手法造型,馬奈畫的頭部看起來是扁平的,他并不想通過明暗的交互作用畫出軀體的立體感。背景中的那位淑女連個像樣的鼻子都沒有。我們不難想像為什么在不了解馬奈意圖的人看來,這種處理方法好象十分幼稚無知。然而事實卻是,在戶外,在陽光普照之下,圓凸的形象有時確實看起來是扁平的,僅僅像一些色斑。馬奈要探索的正是這種效果。結(jié)果當(dāng)我們站在前面觀看時,他的畫看起來比任何一位前輩名家的作品都更接近現(xiàn)實。我們實際感覺自己跟那一組陽臺上的人物對面而立。

整幅畫的總體印象并不是扁平的,恰恰相反,有真實的深度感。產(chǎn)生這一驚人的效果有一個原因是陽臺欄的色彩鮮明。欄桿被畫成鮮綠色,橫切畫面,全然不顧關(guān)于色彩和諧的傳統(tǒng)規(guī)則。結(jié)果這道欄桿顯行非常鮮明,突出于場面之前,場面就退到它后面去了。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的馬奈,陽臺,未分層公版圖片下載,原創(chuàng)作者是馬奈,由設(shè)計師名人名畫上傳,作品分類為其他設(shè)計下的美術(shù)繪畫,像素尺寸5664×7854(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共169.72 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對馬奈名畫陽臺上的美女設(shè)計模板,馬奈油畫人物油畫設(shè)計素材,西方女人歐洲人物背景模板,室內(nèi)裝飾畫室內(nèi)掛畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護,著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照