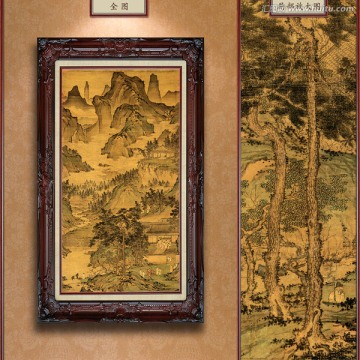

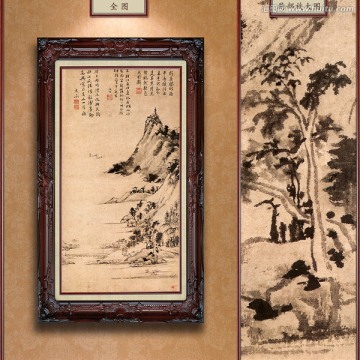

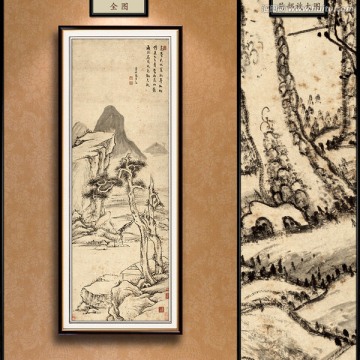

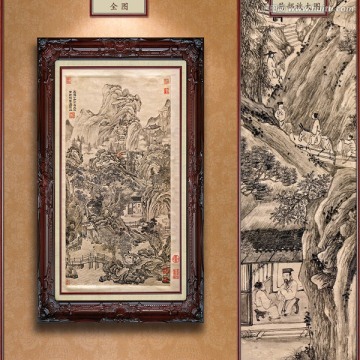

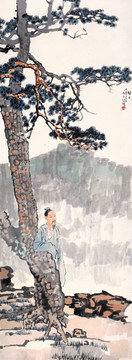

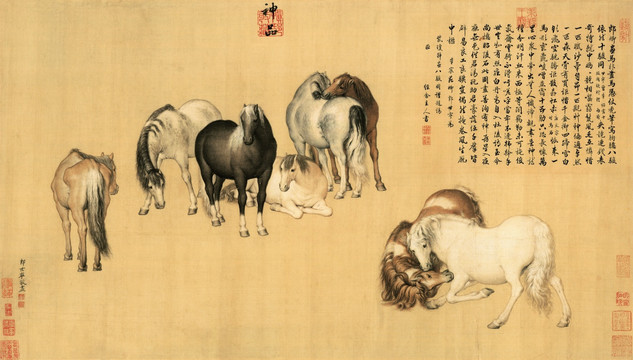

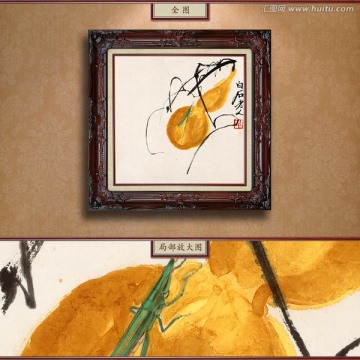

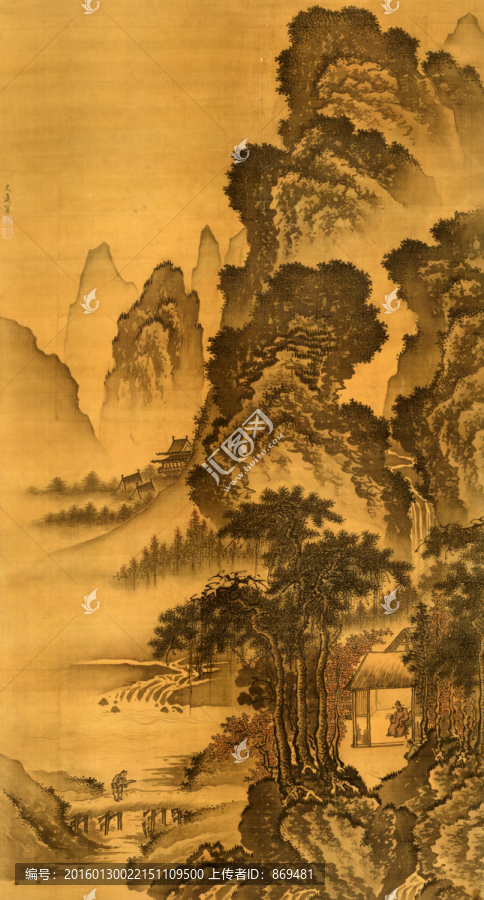

戴進(jìn)(1388—1462),字文進(jìn),號(hào)靜庵、玉泉山人。錢塘(今浙江杭州)人。早年為金銀首飾工匠,后改工書畫。宣德間(1426—1435)以畫供奉內(nèi)廷,官直仁殿待詔。后因遭讒言被放歸,浪跡江湖。擅畫山水、人物、花鳥、蟲草。山水師法馬遠(yuǎn)、夏圭,中年猶守陳法,晚年縱逸出蹊徑,卓然一家。所作雄俊高爽,蒼郁渾厚,用筆勁挺方硬;畫人物筆法嫻熟,頓挫間風(fēng)度益著;所作花鳥、蟲草亦饒有生意。為“浙派繪畫”開山鼻祖。作品有《春山積翠圖》《風(fēng)雨歸舟圖》 《三顧茅廬圖》《達(dá)摩至惠能六代像》等。

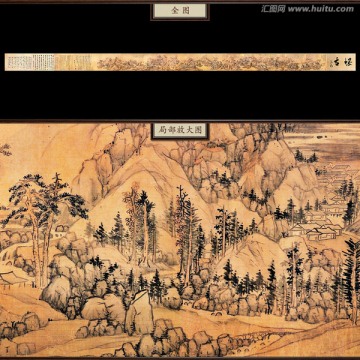

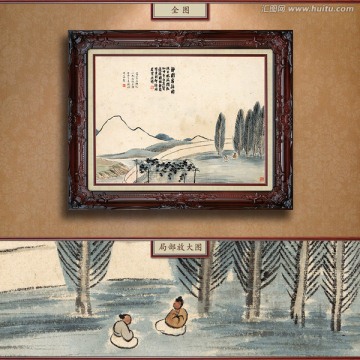

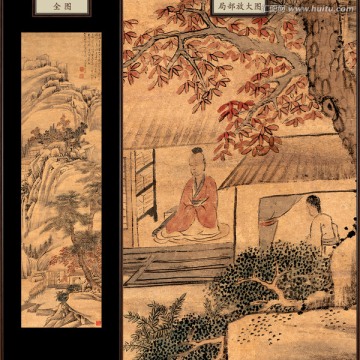

溪堂詩意圖》從近、中、遠(yuǎn)三個(gè)層次取景。近處,三株挺拔的古松屹然挺立于石上。松枝虛實(shí)相襯,筆墨簡潔、干凈。這三株古松的描繪,顯然受到劉松年松樹畫法的影響。戴進(jìn)的畫中,松樹的排列姿態(tài)與劉松年《四景山水圖》中的松樹相似,只是前者在物象的具體描繪上多有新意。畫中,寂靜的空山間,一位寬衣大袖的執(zhí)杖老者正沿著橋朝畫中央緩緩走來。順著他走來的方向,可以看見一間茅草屋。草屋的主人正坐于屋內(nèi),神態(tài)悠閑,一派文人氣度,想必他是隱居在此。畫中人物的衣服用線爽勁灑脫、沉穩(wěn)果斷,雖是寥寥幾筆勾勒而成,但卻很好地表現(xiàn)出衣服的質(zhì)感。畫面左側(cè)大面積的留白代表了清澈的溪水,突出了人物。中景處,兩山之間一彎溪水蜿蜒而來,至山口處飛流直下,形成一股瀑布。一寺觀藏于重疊的峰巒后面。這若隱若現(xiàn)的寺觀,不僅使畫面的視野更加深遠(yuǎn)、開闊,而且也為這寂靜的空山增添了幾許生機(jī)。遠(yuǎn)處的崇山峻嶺似乎籠罩在云霧之中,雖只有淡淡的一抹,但卻富有神韻,仿佛讓人進(jìn)入了仙境。遠(yuǎn)山不僅銜接了近景與中景,加強(qiáng)了畫面的縱深效果,而且也映襯出近處山崖的凝重與渾厚。這種虛實(shí)結(jié)合的表現(xiàn)手法構(gòu)成了該作品的顯著特色。

《溪堂詩意圖》采用典型的對(duì)角線構(gòu)圖。對(duì)于山石,畫

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的戴進(jìn),溪堂詩意圖,未分層公版圖片下載,原創(chuàng)作者是戴進(jìn),由設(shè)計(jì)師名人名畫上傳,作品分類為其他設(shè)計(jì)下的美術(shù)繪畫,像素尺寸9000×16738(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共718.34 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對(duì)山水風(fēng)景畫設(shè)色山水畫設(shè)計(jì)模板,山水國畫山水字畫設(shè)計(jì)素材,山水人物畫戴進(jìn)名畫背景模板,水墨國畫風(fēng)景國畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識(shí)

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號(hào)

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

及時(shí)獲取賬號(hào)消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報(bào)電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號(hào)  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照