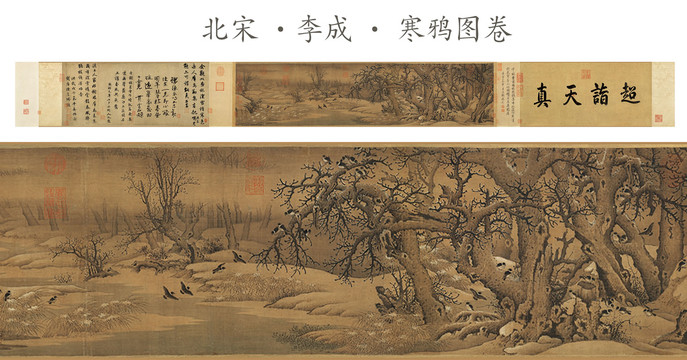

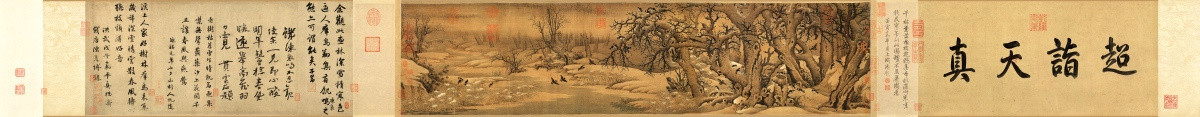

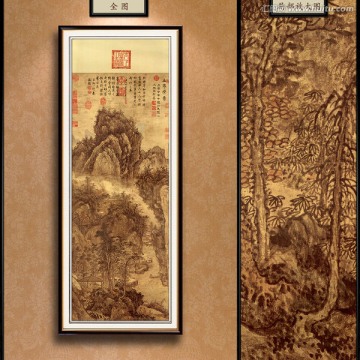

李成(919-967),五代宋初畫家。字咸熙。原籍長安(今陜西西安),先世系唐宗室,祖父于五代時避亂遷家營丘(今山東青州),故又稱李營丘。擅畫山水,師承荊浩、關仝,后師造化,自成一家。多畫郊野平遠曠闊之景。平遠寒林,畫法簡練,氣象蕭疏,好用淡墨,有“惜墨如金”之稱;畫山石如卷動的云,后人稱為“卷云皴”;畫寒林創(chuàng)“蟹爪”法。對北宋的山水畫的發(fā)展有重大影響,北宋時期被譽為“古今第一”。

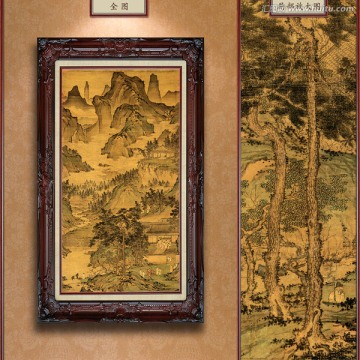

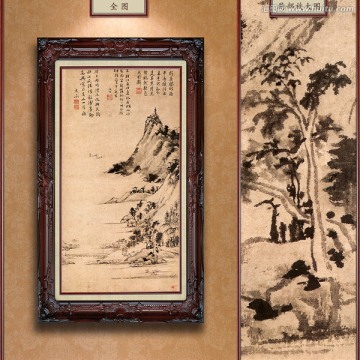

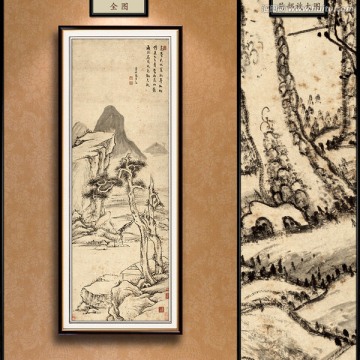

本幅以直幅形式畫冬日山谷景色,畫中群峰兀立,瀑布飛瀉而下,中景山丘上建有寺塔樓閣,山麓水濱筑以水榭、茅屋、板橋,間有行旅人物活動。山石雄偉而秀美,皴染用筆多有變化,兼具關仝之雄渾與李成之清潤。畫家以尖利筆致畫寒林枯木,景色清幽靜謐,雖非平遠之景,但依然具有李成畫風特色。此畫面上半部二座高峰重疊,左右山峰低小淡遠,當中一座樓閣突出,蕭寺下及右三、四座小山岡, 皆有樹生其上,畫的最下處是從山中流出的泉水而形成的溪水,一木橋架其上,山腳下有亭館數間,人群來往。用筆堅實有力,畫山上亭館及樓塔之類,皆仰畫飛檐,勾勒而形極層迭,皴擦甚少而骨干自堅,都有李成畫的特點。

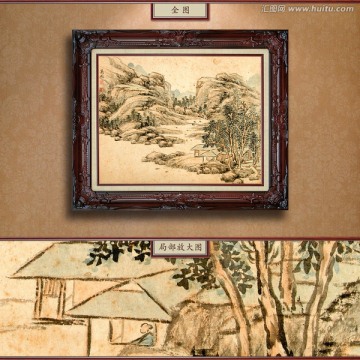

匯圖網提供優(yōu)質精美的李成,晴巒蕭寺圖,未分層公版圖片下載,原創(chuàng)作者是李成,由設計師名人名畫上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸4563×9071(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共118.44 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對李成名畫宋代名畫設計模板,冬日山谷景色寒林枯木設計素材,山水畫玄關山水國畫背景模板,山水風景畫風景裝飾畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務咨詢)

業(yè)務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業(yè)務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照

網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照