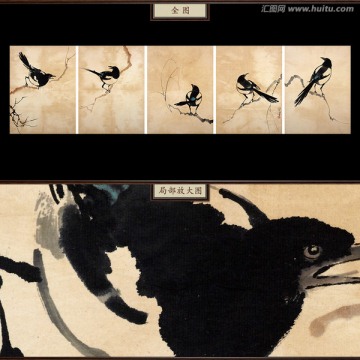

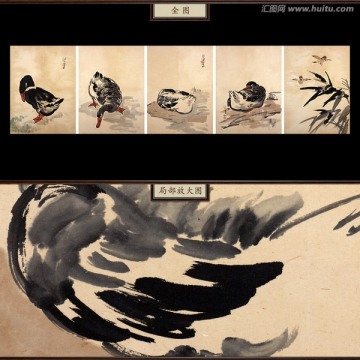

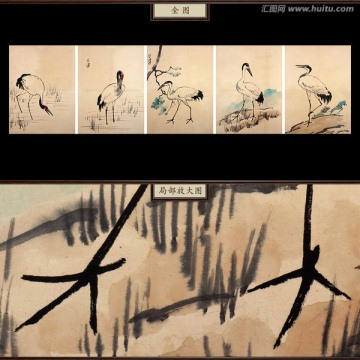

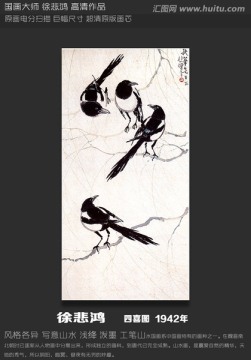

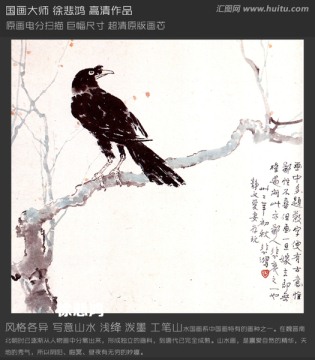

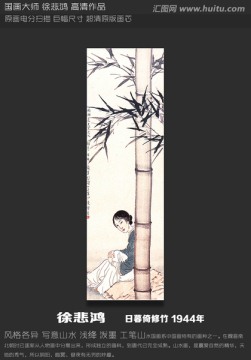

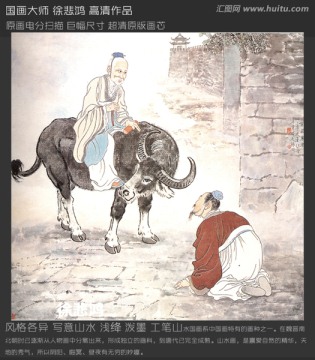

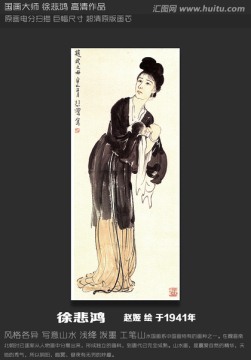

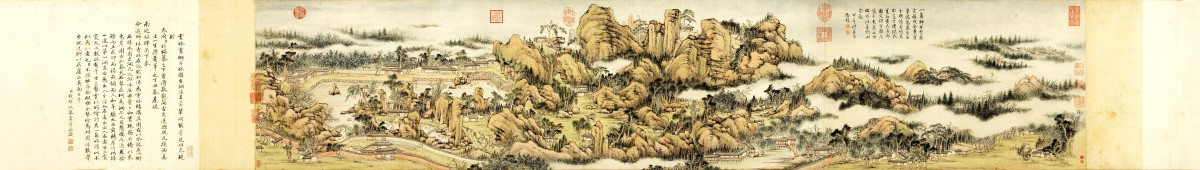

徐悲鴻(1895-1953年),漢族,原名徐壽康,江蘇宜興市屺亭鎮(zhèn)人。中國現代畫家、美術教育家。曾留學法國學西畫,歸國后長期從事美術教育,先后任教于國立中央大學藝術系、北平大學藝術學院和北平藝專。1949年后任中央美術學院院長。擅長人物、走獸、花鳥,主張現實主義,于傳統(tǒng)尤推崇任伯年,強調國畫改革融入西畫技法,作畫主張光線、造型,講求對象的解剖結構、骨骼的準確把握,并強調作品的思想內涵,對當時中國畫壇影響甚大,與張書旗、柳子谷三人被稱為畫壇的“金陵三杰”。所作國畫彩墨渾成,尤以奔馬享名于世。

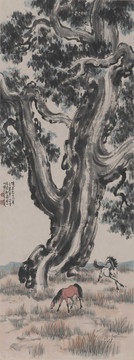

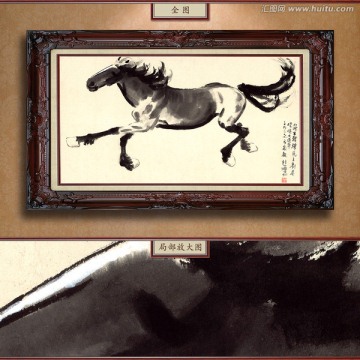

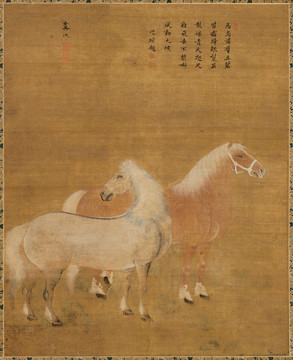

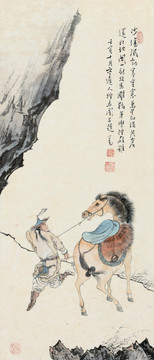

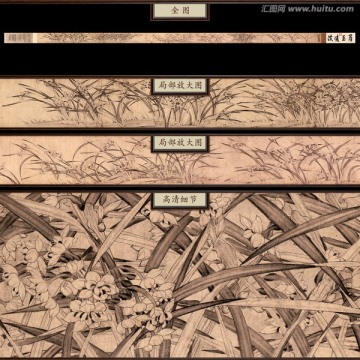

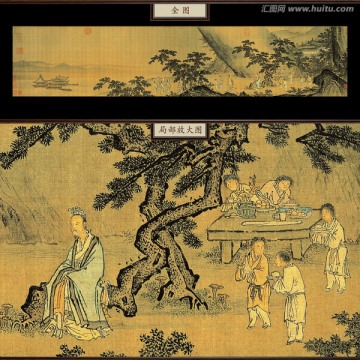

徐悲鴻是畫馬馳名的大家,他的駿馬畫,英俊豪放,獨創(chuàng)一格,既有傳統(tǒng)畫馬的功底,又吸收了西畫的長處,為近現代畫馬的發(fā)展開辟新蹊徑。徐悲鴻的馬,獨辟蹊徑,無論奔馬、立馬、走馬、飲馬、群馬,都賦予了充沛的生命力。徐悲鴻的馬重線條,重筆墨,用大寫意的淋漓筆墨取代古代鞍馬畫線填色賦彩的技法,使得所畫之駿馬,筆酣墨飽,神采飛揚,給人一種豪放沉雄的美感。在筆墨的運用上,既細致嚴謹,又粗獷豪放。被風吹拂的鬃毛、馬尾以及馬的輪廊線多用闊筆,粗筆點濃墨或焦墨揮灑,使馬畫得既具有整體美,又具有筆墨情趣,而更有特色的是先生所畫的馬還吸收了傳統(tǒng)的沒骨技法,卻不墨守成規(guī),而是做到了落筆有形,筆到神隨,在表現駿馬的形象、動感、空靈、意韻上畫至化境,通過透視、明暗變化、結構準確而獨樹一幟。悲鴻所畫的奔馬,奔騰馳騁,桀驁不凡,自由奔放,歡快振奮,觀之令人驚心動魄,在寫實之中充滿了浪漫主義的風格。他創(chuàng)作的奔馬圖,做到聚精會神,起筆落筆一氣呵成,中途不斷,那奔馬,似腳蹄生煙,蹋于云端,真的是生動萬分也。

匯圖網提供優(yōu)質精美的徐悲鴻,平原奔馬,未分層公版圖片下載,原創(chuàng)作者是徐悲鴻,由設計師名人名畫上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸7000×13192(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共264.22 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對國畫馬水墨馬設計模板,馬匹立馬駿馬奔馬設計素材,徐悲鴻名畫徐悲鴻畫作背景模板,徐悲鴻字畫徐悲鴻國畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務咨詢)

業(yè)務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業(yè)務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照

網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照